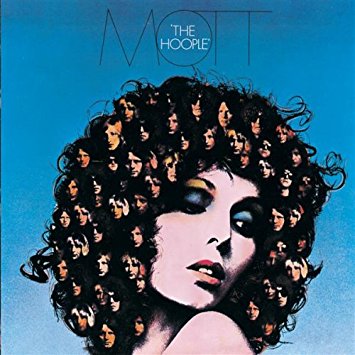

1974年に発表されたモット・ザ・フープルの7thアルバムで実質的なラスト・アルバムでもあり、最高傑作。

良い意味でも悪い意味でもボウイ色が強かった前作、すべての若き野郎どもから一変して伸び伸びとしたロックンロールを展開。

ロッククラシックになったタイトル曲『ロックン・ロール黄金時代』を収録。

- ロックン・ロール黄金時代

- マリオネットの叫び

- あばずれアリス

- 野郎どもの襲撃

- あの娘はイカしたキャディラック

- トゥルーディのバラッド

- パールとロイ

- 偽りの鏡

- 土曜日の誘惑

- ホエア・ドゥー・ユー・オール・カム・フロム (ボーナス・トラック)

- 安らかなる休息を (ボーナス・トラック)

- フォクシー・フォクシー (ボーナス・トラック)

- モット・ザ・フープル物語 (ボーナス・トラック)

- ザ・サタディ・キッズ (Demo) (ボーナス・トラック)

- ラウンジ・リザード (Outtake) (ボーナス・トラック)

- アメリカン・パイ/ロックン・ロール黄金時代 (Live) (ボーナス・トラック)

メンバーチェンジによる新陳代謝

1966年のウィラード・マヌスの同名の小説からモット・ザ・フープルという意味不明なバンド名が付いたこのバンドは、アルバム単位で考えると実にパッとしないイメージがある。

起死回生のヒット作だったすべての若き野郎どもにしてもシングルは全英3位のヒットとなったが、アルバム自体は、チャートの下位に沈んだままで成功したとは言いがたい。

デヴィッド・ボウイは、ソングライターとしては申し分ないけどプロデューサーとしてはどうも疑問符が付く。

モットのメンバーもそう思ったのか、ボウイが飽きちゃったんだか、両者は決別するのだった。

その後にバンドは、創設メンバーのギターのミック・ラルフスとオーディションで選ばれたヴォーカルのイアン・ハンターが仲たがいを起こし、ミック・ラルフスが脱退。

ほとんどの楽曲を作曲しているイアン・ハンターが完全に実権を握る事になった。

だからと言って決してワンマンバンドとは言えないのがこの頃のモット・ザ・フープルの魅力だった。

演奏、作曲の要の創設メンバーだったギタリストのミック・ラルフスが脱退してしまって、もはやこれまでか?って時期にラルフスの後釜の新ギタリストのアリエル・ベンダーの、太い音色で粘っこいフレーズを弾くプレイは、ハンターのワイルドな歌唱とマッチして相乗効果となりアルバムを大いに盛り上げる。

さらに全体をカチっとまとめるのが、サポートメンバーから正式メンバーになり、今は日本に住んでいてCM音楽の作曲家や環境音楽を中心に製作しているモーガン・フィッシャー。

彼のロックンロールピアノが跳ね回る的確でメリハリの効いたプレイは、これまでのモッサリとしたサウンドと違って引き締まって聴こえる。

イアン・ハンターのヴィーカルはアルバム全体を通してテンションが高いしアリエル・ベンダーのギターは自由に暴れまわっているし曲の展開もモダンでカッコいい。

多分イアン・ハンターはモット・ザ・フープル結成時からこんなわかりやすくて楽しくてそれでいてユニークなバンドサウンドをやりたかったんじゃないだろうか。

オープニングの『ロックン・ロール黄金時代』のコーラスからのピアノとサックスのイントロはどうにもクサイけどやたらとカッコ良い。

ドラマティックに展開する『あばずれアリス』、攻撃的なギタープレイが光る『野郎どもの襲撃』ではストレートなロックンロールを展開したかと思えばゴスペルとロックを合体させた『トゥルーディのバラッド』が来る辺りがアルバム中盤でのクライマックスか。

その他も聴き所は多く捨て曲は1曲もない。

パーティーの騒がしさから始まる『パールとロイ』は、ロキシー・ミュージックの『リメイク・リモデル』を連想させ、後半の強引な転調とコーラスの入れ方は、デヴィッド・ボウイの『スター』を思い起こさせる。

なんだかグラムロックのエエトコ取りみたいな曲だ。

アルバム総評

どこか無難に収まった『すべての若き野郎ども』に比べて自由奔放で伸びやか、どこか雑で地味すぎたほかのモット・ザ・フープルのアルバムと比べてきらびやかでグラマラス。

イアン・ハンターがいかに柔軟に同時代のミュージシャンの要素を取り入れていったのかが良く分かる。

このアルバム発表後に残念ながらイアン・ハンターがアリエル・ベンダーをクビにしてしまい、バンドの全盛期はここで終わってしまうのだった。

この『Hoople(ロックンロール黄金時代)』こそがモットの最高傑作!聴いて見ればわかる!

コメント